En cada página, una letra, por cada letra, una palabra de lo que queda de un mundo y un habitar que desaparece. Entrelazamos una charla del lingüista Miguel Sánchez Ibáñez con su madre, Begoña Ibáñez, y una entrevista sobre el reciente libro de Miguel, La (neo)lógica de las lenguas. Cada uno, a su manera, recogen y aman las palabras y las lenguas, los acentos y los nombres. Con ellos aprendemos que todas las palabras existen y viven, y descubrimos que los neologismos son una forma de cuestionar y desafiar lo establecido, la centralidad y los privilegios.

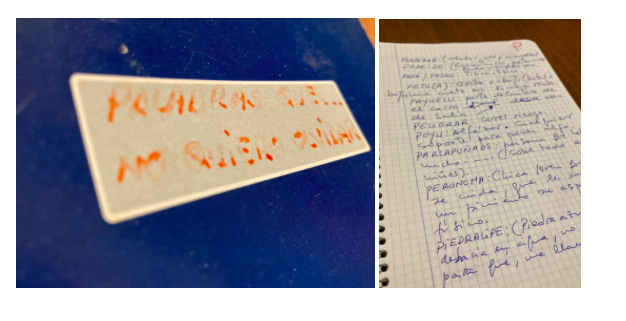

Palabras que no quiero olvidar. Ese es el título, escrito a mano, del cuaderno de Begoña Ibáñez, nacida en Lebanza, en 1960. Este pueblo de Palencia fue, hasta el XIX, una tierra donde se trabajaba el lino. Como testigo de aquellos tiempos, queda el prado de La Pisa y la huerta de El Molino, donde se encontraban los batanes. Dos arroyos, y los huecos donde estuvieron sendos molinos, los abrazan. Uno de ellos fue expropiado en parte para construir la carretera del pueblo, un nuevo trayecto que rompía los antiguos senderos; y la disposición natural del lugar. Con 12 años, Begoña sale del pueblo, cuando cierran la escuela. Por ser hija de minero, pudo estudiar en un pueblo de Guipúzcoa, aunque siempre tuvo claro que ella quería volver a su tierra. Y desde ella nos regala algunas historias, costumbres y palabras de Lebanza y su familia.

A Begoña hay palabras que siempre le han llamado la atención, como los insultos a las mujeres que siempre la han dejado boquiabierta. “Lo mucho que le decían a un hombre como insulto era gandul.” A ella la llamaban pandorga porque no le gustaba coser. Quizás ella no es consciente, pero visibilizando estas palabras e insultos conocemos un poquito más de dónde venimos y el arraigo tan fuerte del machismo y la desigualdad de aquella época que algunos hoy tanto se empeñan en idealizar. Aquí una lista para nada pequeña de esos insultos a las mujeres, muchos de ellos también de animales, que ella recoge en su cuaderno para no olvidar todas esas palabras que existían para descalificar a las mujeres:

– Escotofia: mujer dejada para las tareas del hogar

– Perdía: madre soltera

– Rodea: el paño de cocina, también se usaba para llamar de forma despectiva a una mujer.

– Sofocativa: pesada, cargante

– Sanjuana: alocada, despistada

– Garduña: mujer que hurta (garduñar)

– Lumia: mujer falsa y mala

– Andá: hijastra de la segunda mujer de un marido (también descubrimos que andá también es «lombillo», la hilera de hierba que se hacía para cargarla después en el carro).

– Pandorga: mujer pasota, que va a su aire.

– Legaterna: lagartija. Mujer falsa, escurridiza.

– Horra: Mujer estéril. Begoña nos cuenta que si una mujer era estéril, también era una mujer mala.

– Peroncha: chica joven que no se cuida y pasa de su aspecto físico

– Regocha: mujer que no se lava.

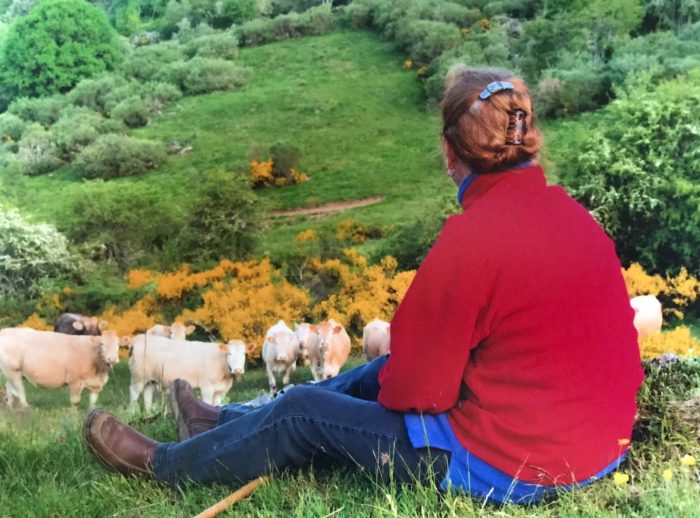

Entre las fotos que me manda Miguel, esta enseña a los dos únicos bebés que nacieron en 1960 en Lebanza. La pequeña de la izquierda, es Begoña, su madre. Y es, en cierta forma, una especie de presagio. Hoy en Lebanza solo viven 12 personas. Allí, en el tiempo que creció Begoña, la gente del pueblo se dedicaba a la ganadería y a la agricultura de subsistencia. Los más pobres, además del campo solían trabajar en las minas y en una fábrica de harinas del pueblo de abajo. El padre de Begoña trabajó en la mina durante nueve años. Los primeros años iba caminando, luego vino la bicicleta y los dos últimos años llegaba gracias a un autobús que lo recogía a tres kilómetros de su casa. “¿Y abuela que hacía?” pregunta Miguel en la charla grabada. El resto, contesta Begoña, abuela hacía el resto: cuidar de las vacas, arar, sembrar, trabajar el huerto y cuidarnos a todos nosotros.

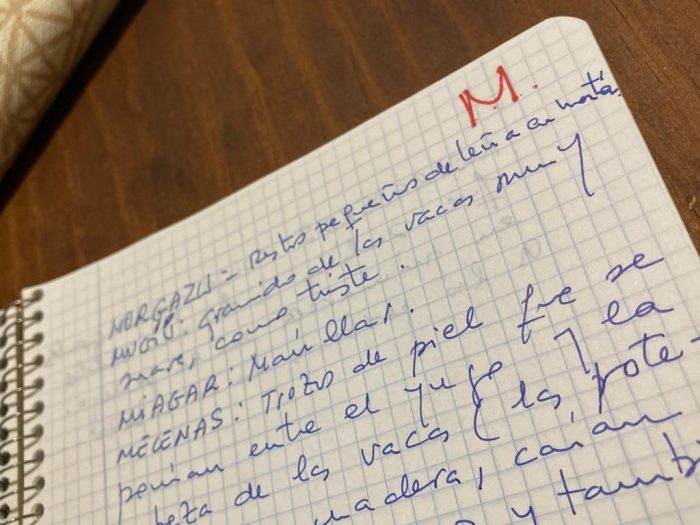

A Begoña le resulta más fácil recoger las palabras en Lebanza. Quizás porque quedan algunas personas como su primo Alfredo, que las sigue usando. Quizás, como ella cuenta, “estoy en el sitio donde tengo que estar para usarlas”. Se emocionan recordando las vacas de la familia, todas tenían nombre. Siempre había una que se llamaba Saja, por el río Saja de la tierra de la bisabuela Práxedes, que era del valle de Liébana y siempre fue forastera en Lebanza. Miguel se ríe recordando lo que le fascinaba de pequeño ver cómo su abuela reconocía a todas las vacas y la respuesta que le dio su abuela cuándo le preguntó cómo es que podía diferenciarlas sin equivocarse: Pues igual que con las personas.

Otras palabras que nos regala Begoña a través de la grabación son caente, persona que es bien parecida sin ser excesivamente guapa, escullar (escurrir), entainar (enderezar, poner algo recto), gramar (mugir), miagar (maullar), uslar (escocer), y tongá, capa fina de algo como la nieve o como la grasa que queda arriba de un caldo. También recoge en su cuaderno algunas curiosas y bonitas como estas que se refieren a los animales: por ejemplo, esquilu es ardilla, rumiago, la babosa, vacaviruela la salamandra, tasugo el tejón y legaterna la lagartija.

Miguel, en el audio te escucho decir que tu abuela era muy de contar. Creo que le dedicas tu libro a ella. Quería preguntarte acerca del ese amor por las palabras y las lenguas que os vertebra a los tres ¿De dónde crees que te viene este vínculo y este lazo con las palabras?

Es a mi abuela, “mi primera mina de palabras especiales”. Recuerdo cómo adoptaba yo sus palabras, cada verano cuando iba a pasar las vacaciones a Lebanza, y la gracia que eso provocaba en el resto de la familia. Las palabras que mi abuela utilizaba eran ventanas a un mundo exótico y a la vez muy cercano que yo no me quería perder por nada del mundo: los nombres de los animales, de los aperos, de los fenómenos meteorológicos, el calendario, los adjetivos de personalidad o de carácter… mi abuelo la miraba desde lejos con resignación, como pensando “vas a confundir al chiquito” y sacudía la cabeza, pero a mi abuela le daba igual. Era su manera de estar en el mundo y la única que me podía enseñar. Un mundo cada vez más acorralado por la estandarización de las formas de vivir y de nombrar, y que mi abuela entendía como su medio natural. No había militancia ni trascendencia de ningún tipo en sus “palabras especiales”, tan solo una ausencia total de alienación, una naturalidad que era lo que hacía que yo percibiera tanta verdad de su manera de estar en el mundo.

En mi caso, el camino ha sido bastante largo, fui niño lector, que devoraba todo lo que caía en mis manos, ya fueran libros de El Barco de Vapor, novelas más adultas, enciclopedias, la revista Pronto o el Antiguo Testamento. Me daba igual, lo leía todo, sin filtro ni criterio. En casa jamás me vetaron ninguna lectura, y hay varias a las que llegué antes de tiempo… pero a pesar del susto, el peaje me mereció la pena. Aquello enriqueció mi vocabulario desde muy pequeño de un modo bastante llamativo. Me pasé la adolescencia jugando a escribir palabras sonoras y creyéndome poeta, cuando lo que me pasaba en realidad es que era un repelente de tomo y lomo absolutamente embebido de las ganas de proyectar todo lo que había leído. El cóctel que generaba esa impostación adolescente y el contacto con el mundo que representaba mi pueblo, que encarnaba, en muchos aspectos, todo lo contrario, fue la chispa del big-bang que me hizo escoger la lengua como camino profesional. Me recuerdo decidiendo estudiar Traducción e Interpretación una tarde de verano, mientras cogía té de roca con mi tía. En Lebanza, claro.

He ido sobrevolando la lengua como traductor, intérprete, profesor de español, de inglés, terminólogo… y al final, lo que me maravillaba en todos los casos era el léxico: la capacidad de encapsular parcelas de realidad, ya fuera por lo vertiginoso de trasvasarlas a otras lenguas como por lo emocionante que es toparse con alguna por primera vez. Paralelamente a ese periplo profesional he trabajado de forma ininterrumpida en un observatorio de neología, ahí llevo más de una década, recopilando y clasificando palabras que aparecen en periódicos pero que no constan en los diccionarios. El observatorio me ha hecho mantener un idilio de años con la creatividad léxica que, al final, se ha convertido en un oficio.

Puede parecer que esas palabras nuevas no tienen nada que ver con las de mi abuela, que de nuevas tenían poco, pero lo cierto es que, al profundizar en el estudio de la neología, cada vez encuentro más similitudes: la neología se ocupa, en esencia, de observar y entender cómo se crean nuevas palabras y de qué manera se integran en la lengua. Todas, en mayor o menor medida, están mediadas por el sesgo de los hablantes que las reciben, por el peso de la norma… exactamente igual que las palabras de mi abuela, que tanto hacían reír al resto de mi familia cuando era yo quien las usaba. Al final, (y aquí habla el lingüista, no el nieto) al hablar de la aceptación del léxico, la clave no reside tanto en su novedad o su antigüedad, sino en lo periférico o liminar que resulta: la manera de nombrar el mundo que tenía mi abuela y las nuevas formas que surgen constantemente se encuentran en los límites del canon, en las periferias de lo aceptable. Son cuestionamientos a la variante estándar del idioma, y al mismo tiempo, acicates que le hacen crecer.

Yo creo que en la recopilación de mi madre se esconden dos cosas: por un lado, el anhelo de aferrarse y preservar los últimos vestigios del mundo en que nació, de fijar sobre el papel lo que de otro modo se desvanecería en diez, quince años, cuando empiecen a desaparecer la última generación de personas nacidas y criadas en Lebanza. Y por otro, y esta es la parte que me conmueve, están sus ganas de regalármelas a mí personalmente. Su cuaderno es un legado que trenza el mundo que no quiere perder con el cariño que me tiene y la consideración que tiene por mi labor como lingüista.

-Me gusta muchísimo cuando en tu libro hablas de relativizar el peso de la nostalgia en cuanto a preservar ese diccionario normativo y a la reticencia de reinventar nuestras lenguas. ¿Cómo podemos recuperar e inventar a la vez nuevas palabras sin caer en esos romanticismos y esos anhelos que muchas veces son reaccionarios?

Pues vuelvo un poco a lo que apuntaba en la respuesta anterior: tendemos a concebir las lenguas en clave lineal, como ejes del tiempo en los que las palabras aparecen y desaparecen cronológicamente. Creo que es mucho más interesante adoptar una concepción radial, en la que nos fijemos en qué caracteriza el centro y qué las periferias, y, lo que es más importante: el empuje constante del primero para ir asimilando a las segundas: las palabras que hace unas décadas despertaban las suspicacias de la norma ahora forman parte de ella. En el libro digo que “en lo que respecta a las palabras, cualquier tiempo pasado no tiene por qué haber sido mejor”. Y añado: ni peor. Los cambios, los avances y retrocesos que protagonizamos como sociedad, generan nuevas necesidades denominativas y arrinconan otras, y eso no es ni bueno ni malo: simplemente es. Intentar entender las palabras a base de juicios de valor es una trampa que acaba por generar esa romantización del lenguaje, esos sentimientos reaccionarios que mencionas.

– «Un puente inédito entre el mundo y quien lo nombre». ¿Quién ha tenido el privilegio de nombrarlo hasta ahora? ¿Cómo abrimos ese puente a los demás? ¿Qué papel juegan aquí los neologismos?

En realidad el privilegio de nombrar corresponde a cualquier hablante. La cuestión es que hay hablantes más poderosos que otros y al final, sus maneras de nombrar acaban por prevalecer sobre las demás. Las palabras son un trasunto del mundo al que remiten. En su suerte entran en juego, de un lado, la realidad que denominan (si desaparece, también desaparecerán ellas), y de otro lado, el lugar que ocupan quienes las pronuncian en el engranaje de la comunidad de hablantes a la que pertenezcan.

El puente está abierto a todo el mundo, lo que hay que hacer es dar altavoces a cualquiera que se anime a cruzarlo para que sus modos de nombrar trasciendan en todo caso. Y eso pasa por reducir el predicamento que tienen los discursos más normativos, que, casualidad o no, emanan de instituciones asociadas con el poder, el dinero, y ocupadas por personas de los estamentos más privilegiados.

– Me parece maravilloso el ejercicio que haces de imaginar a eponimia, antonomasia y paranomasia como aliadas, convirtiéndolas en señoras de tu pueblo. Escribes: «las ubico en un nuevo mapa, en el que lejos de asustarme, hacen que me sienta como en casa». ¿Cómo podemos acercar a todo el mundo la lengua y todo lo que conlleva?

Cuando imagino a eponimia, antonomasia y paronomasia, que son tres de los mecanismos más comunes que utilizamos para dar nuevos significados a palabras que ya tenemos, me vienen a la cabeza mi abuela y el resto de mujeres de Lebanza hablando al salir de misa, o después de comprar el pan: espacios fugaces, aparentemente triviales y generados de casualidad, pero donde en realidad se condensaban vínculos muy intensos: hablar sin hombres adultos delante hacía que mi abuela y sus vecinas fueran las dueñas de su discurso, aunque el momento durara solo unos minutos. Recuerdo quedarme callado, escuchando y empapándome de sus charlas. Era un lugar seguro. Eponimia, antonomasia y paronomasia son palabras complejas, que remiten a conceptos muy comunes, aunque difíciles de explicar en abstracto, así que identificarlos con las mujeres mayores de mi pueblo me ayuda a perderles el miedo y a sentirlas como propias.

Es necesario caer en la cuenta de las metáforas que, como hablantes, asumimos como puertas de entrada a nuestra lengua. Suelen nacer de instituciones normativas y crear paradigmas que condicionan el modo en que accedemos al idioma. Paradigmas de los que no participamos, pero que asumimos sin rechistar. Hace poco escribía un artículo sobre los préstamos, que son esas palabras que incorporamos de otros idiomas, y reflexionaba sobre las consecuencias que ha tenido en nuestras conciencias etiquetas como “préstamo crudo”. Hablar de palabras crudas remite a la primera fase de un proceso, el de la ingesta y posterior digestión de un alimento que, al no estar tratado, resulta difícil, cuando no imposible, de comer. Cocinarlo implica sazonarlo, ablandarlo, hacerlo, en definitiva, digerible, pero también gustoso, agradable a los sentidos de acuerdo con lo que nuestra cultura entiende por apetecible, lo cual nos lleva a una premisa que empapa cualquier actividad culinaria en la que podamos pensar: procesar un alimento para poder introducirlo en nuestro organismo trasciende a su mera transformación física y está inevitablemente atravesado por cuestiones culturales: nada como probar los platos típicos de una comunidad para acceder por la vía sensorial a los aspectos más genuinos de su idiosincrasia. No parece que una palabra que se tildada de “cruda” vaya a integrarse con facilidad en la lengua que la recibe.

Acercar la lengua a todo el mundo y facilitarles que se adueñen de algo que por derecho les pertenece, puesto que emana de ellos, pasa por desterrar metáforas de extrañamiento y normatividad y por abrazar otros símiles que transmitan seguridad, legitimidad y confianza, como el de la eponimia, la antonomasia y la paronomasia como mujeres rurales, por ejemplo.

-Como explicas en tu libro, todas las lenguas son válidas para hablar de cualquier cosa. ¿Cómo ayudan los neologismos a hacer crecer nuestras lenguas?

Siempre me ha dado mucho repelús el tópico que identifica a cada idioma con una función determinada (el francés para el amor, el inglés para los negocios, el español para la fiesta…): alimenta la idea de las lenguas como compartimentos estancos, caldo de cultivo de clichés y estereotipos. Cualquier lengua tiene el potencial necesario para nombrar cualquier parcela de la realidad. Otra cosa es que la comunidad que la utilice tenga los privilegios económicos, sociales y demográficos suficientes como para que le merezca la pena articularla para según qué temas o cuestiones. En el libro hablo de esta cuestión comparando las lenguas con un sistema solar (de nuevo, las metáforas). Si las lenguas orbitaran unas en torno a las otras, el centro estaría ocupado por el inglés. A su alrededor gravitarían otro puñado de lenguas con cierta hegemonía cultural y económica (francés, español, alemán, chino, japonés o ruso…) que, a su vez, tendrían unos cuantos satélites, (las lenguas con un gran número de hablantes, normalmente asociadas con identidades nacionales) en torno a las cuales también girarían pequeñas lunas y cometas: las lenguas periféricas (aquellas con un bajo número de hablantes y sin el respaldo de una entidad nacional potente). La dinámica que se desprende de este sistema en las circunstancias actuales es simple: cuanto más periférica sea la situación en la que se encuentre una lengua, más dependiente será del resto. A los pequeños cometas les será infinitamente más sencillo (e inevitable) adoptar las formas de nombrar de los planetas más centrales del sistema que apostar por maneras propias de nombrar. Pero a la larga, eso irá reduciendo su caudal léxico y arrinconando, en definitiva, su manera de entender el mundo.

En este contexto, la neología es la vía más clara para revertir, o al menos relativizar, esa dependencia: promover y legitimar la creatividad léxica de una comunidad de hablantes permite preservar maneras de entender el mundo y cuidar la diversidad lingüística y cultural, no como si estuviéramos hablando de piezas de museo que hay que preservar por razones históricas, sino porque multiplicar el potencial denominativo de un idioma minoritario lo revigoriza y permite a sus hablantes reivindicar su manera de nombrar la realidad. Y eso es, en definitiva, ecología, en el sentido más esencial de la palabra.

– Y por último y no menos importante… ¿Por qué los neologismos? ¿Cuáles son tus neologismos favoritos?

Procuro pensar en los neologismos más como proceso que como productos. Al final, fijarme en algunos en concreto me hace fetichizarlos y perder un poco la visión de conjunto, la verdad, Sin embargo, reconozco que mi debilidad son los neologismos formados por composición en los que hay un verbo y un objeto, del tipo salvapatrias o pagafantas: se trata de palabras que alcanzan el extraño equilibrio entre lo previsible y lo disruptor: No transgreden la norma establecida, así que no despiertan demasiadas suspicacias académicas, y, al mismo tiempo, activan los radares neológicos y la complicidad de los hablantes con suma facilidad. Para mí son la cuadratura del círculo, la verdad.

Cada neologismo es un cuestionamiento a lo establecido, un desafío a la centralidad y al privilegio. Igual que las palabras que usaba mi abuela, o las que va recogiendo mi madre en su cuaderno. Por eso todas ellas me emocionan tanto.

*Esta texto-entrevista que va desperdigándose y creciendo como algunos arroyos que empiezan a nacer ahora con las primeras lluvias, ha sido posible gracias al tiempo y la paciencia de Begoña y Miguel con esta Almáciga. Primero, surgió una entrevista de audio maravillosa en la que Miguel hablaba con su madre y me regalaban palabras e historias de Lebanza, y a través del libro y trabajo de Miguel, creció y cobijó también una entrevista. Gracias por vuestro cariño y paciencia infinita.

Si conocéis más historias y significados sobre estas palabras, o queréis compartir nuevas para alimentar esta almáciga, podéis hacerlo aquí.

En los ejemplos que se ponen de palabras que usaba la madre de Miguel Sánchez hay muchos que me recuerdan al gallego (la raíz ha de ser común, no sé si latina o cuál):

* Escullar en gallego es escoar (o escorrer).

* Miagar se dice en miañar.

* Un esquilu es un esquío (creo recordar que en asturiano y leonés era algo parecido)

* Y los tansugo son tanxugos (forma dialectal de teixugo, de esa variante viene el nombre de Tanxugueiras).

Por otra parte, hace un tiempo cayó en mis manos un diccionario charro-castellano y me sorprendió encontrar muchas palabras que para mí siempre fueron gallegas en el habla de Salamanca.

Supongo que, al final, aunque nuestras idiosincrasias sean tan diferentes, resultamos ser bastante iguales.

Muchisimas gracias por este maravilloso viaje a las palabras y a Miguel y a la hermosa Begoña por compartirnos este tesoro invaluable. Para mi que amo las Palabras esto es algo nuevo y apasionante, vivo en México, así que para mi esto es un bello descubrimiento literario.

Y un reconocimiento especial a Begoña por esa hermosa iniciativa de crear un Diccionario, como un recuerdo, lleno de amor para su hijo Miguel.

Gracias de corazón por compartirlo ⭐️⭐️